|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

マッドガード(泥除け)

|

|

|

最終更新日:2023/12/15 |

|

|

国産でマッドガード(泥除け)と言えば、今も昔も本所で決まりです。現在でもノートン工業の取り扱いで製品が供給されているようで、ランドナー派の人間にとって有り難いことです。本所のガードは30年以上前からありましたので、製品Noも少しづつ変化しているようです。ここでは判る範囲での製品情報を追ってみたいと思います。

|

|

|

|

|

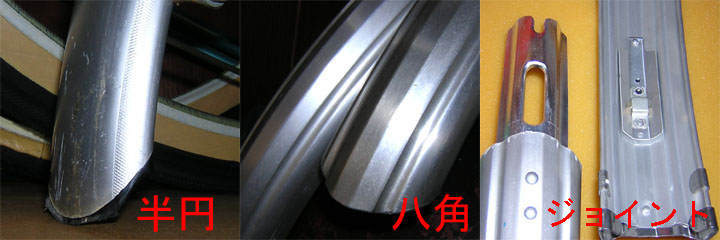

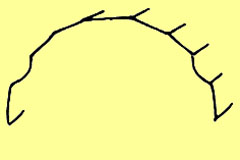

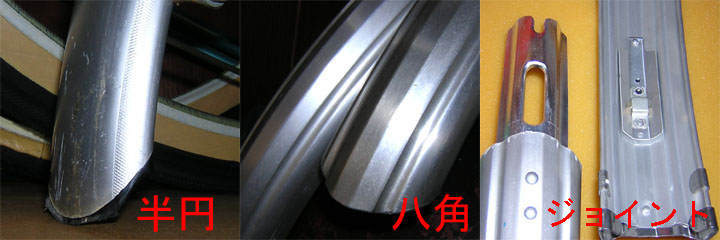

製品で分けると以下のようになります。

形状

半円タイプ・・・その名の通り半円形でつるっとしてます。

角タイプ・・・・8角とか5角とか溝付きなどです

処理

亀甲タイプ・・・・・角タイプの泥除けに亀の甲羅のような窪みを付けています

ジョイントタイプ・・輪行用に後の泥除けが分割できる物で、強度的にもよく出来ていました

アルマイト処理・・・半光沢のアルマイト処理

バフ処理・・・・・・バフがけがしてあり、ピカピカです。

カタログに掲載されている製品形状とデータを記載しておきます

|

|

|

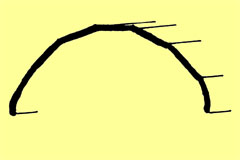

H-10

70年代のカタログのみ記載。27インチのスポルティフ用で、逆Rのついた泥除けは珍しい形態です。実際にも見たことはありませんね

|

|

NH-23

円形の中央が凹んだような特殊な形です。ノートン扱いのNH-23と本所扱いのH-23がありましたが、H-23はショートガードでした。

|

|

H-25

中央に線が入っている5角のガードは、当時流行っていたレフォールの真似でしょうか。80年代に入ると消えてしまいました。

|

|

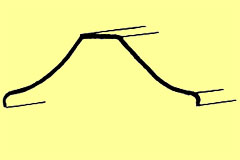

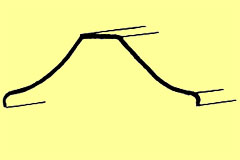

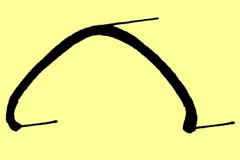

NH-27

古くからある形式で現在でも発売されています。27*1-1/8又はチューブラー用の細身の泥除けで、H-10とは逆に外へ膨らんでいます。山型とも言われているようです。

|

|

NH-29

角というよりも、半円に溝が彫ってある形です。ランドナーなど多少幅の広いタイヤ用で、26インチと27インチが出ていました。

|

|

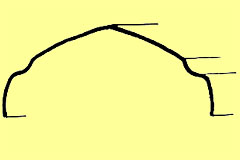

NH-30,35,40,50,80 H-3,45

オーソドックスな半円のガードで、かまぼこ型とも呼ばれています。幅はNH-35が35mm(幅)*16mm(深)で一番細く、以後30(40*20)、40(45*19)、50(50*22)、80(60*29)と太く深くなっていきます。

|

|

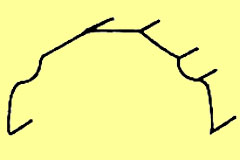

NH-31

六角タイプで26,27インチのスポルティフ用でした。とはいえ、45mm*20mmで幅、深さとも1-3/8程度は入りそうで、亀甲タイプまでありました。

|

|

NH-33

半円に似ていますが深さが8.5mmと浅くて見た目は平板のようです。中央の溝がアクセントになっており、ロード用だそうです。

|

|

NH-34

山型のタイプで、エアロとも呼ばれていました。スポルティフ用です。

|

|

NH-47,102,H-1

六角に溝が彫っているタイプで、古くからツーリングに使われていました。26インチでジョイントタイプや亀甲タイプも揃っています。

|

|

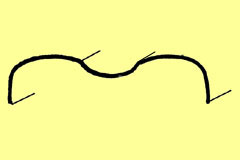

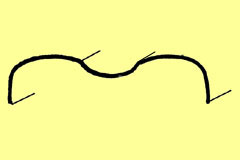

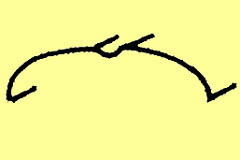

NH-57,NH-58

半円の上が膨らんでいる釣鐘のような形です。スポルティフなど趣味性の強い車用だそうで、幅広くて浅いNH-57と幅狭くて深いNH-58がありました。

|

|

H-79,NH-650

キャンピング車御用達の八角で、その名の通り650*42B用です。キャンピング用のごついガードのくせに、ジョイントタイプまであるのは至れり尽せりですね。

|

|

|

|

|

|

|

76

|

83

|

93

|

現

|

タイヤサイズ

|

形状

|

サイズ(幅×高さ)

|

OP

|

|

H-10

|

H

|

|

|

|

27*1-1/4

|

二角

|

40.5mm*14mm

|

|

|

NH-23

|

○

|

|

|

|

27*1-1/4

|

特殊

|

40mm*10mm

|

|

|

H-25

|

H

|

|

|

|

26*1-1/4.3/8

|

五角

|

45mm*19.5mm

|

|

|

NH-27

|

○

|

○

|

○

|

○

|

700C

|

二角

|

34〜35mm*17〜18mm

|

CJ

|

|

NH-29

|

|

○

|

◎

|

◎

|

26*1-3/8 27*1-1/4

|

MAVIC

|

43mm*20mm

|

J

|

|

NH-30

|

○

|

○

|

◎

|

◎

|

26.27*1-1/4.24.20

|

半円

|

39〜41.5mm*19〜20mm

|

J

|

|

NH-31

|

|

|

◎

|

○

|

26.27*1-1/4

|

六角

|

45〜47mm*19〜20mm

|

C

|

|

NH-33

|

|

○

|

○

|

○

|

700C

|

特殊

|

31mm*8.5mm

|

|

|

NH-34

|

|

|

○

|

○

|

700C

|

三角

|

33mm*18mm エアロタイプ

|

|

|

NH-35

|

|

|

○

|

◎

|

700C.26

|

半円

|

35〜36.5mm*16mm

|

J

|

|

NH-40

|

|

○

|

○

|

○

|

26*1-3/8

|

半円

|

44.5〜45mm*19〜20mm

|

|

|

H-45

|

|

|

|

◎

|

700C.26.24.20

|

半円

|

45mm*22mm NH-40?

|

|

|

NH-47

|

H

|

○

|

|

○

|

26*1-3/8.1/2

|

五角

|

49mm*23.5〜24mm

|

CJ

|

|

NH-50

|

|

○

|

○

|

○

|

26*1-3/8.1/2

|

半円

|

49〜55mm*22〜24mm

|

J

|

|

H-57

|

N

|

|

◎

|

|

スポルティフ

|

釣鐘

|

46mm*17mm

|

|

|

NH-58

|

○

|

|

◎

|

○

|

700C

|

釣鐘

|

42mm*16mm

|

|

|

H-79

|

H

|

|

|

○

|

650*42B

|

八角

|

55〜58mm*29.7〜32mm

|

CJ

|

|

NH-80

|

|

○

|

○

|

○

|

650*42B

|

半円

|

60mm*29mm

|

J

|

|

NH-102

|

○

|

|

○

|

|

26*1-3/8.1/2

|

五角

|

50mm*25mm NH-47とほぼ同等

|

CJ

|

|

NH-650

|

|

○

|

○

|

|

650*42B

|

八角

|

53〜57mm*30〜31mm

|

CJ

|

|

H-1

|

|

|

○

|

◎

|

700C.26.650B

|

五角

|

20mm*43mm NH-47の27インチ版

|

CJ

|

|

H-3

|

|

|

|

○

|

700*23,25C.20

|

半円

|

30mm*15mm 半円では最小

|

|

|

|

|

1)76年にはノートン工業扱い(NH)と本所扱い(H)があったようで記号が違っていたが、扱いが一本化されたのか以後は

NH-**の表記になっている(一部例外有り)。

2)同じ型番で26インチと27インチの両方が出ている場合は◎で表記している。形状は同じものの、曲率半径は26”が

719mm、27”が726mmと違っている。

3)26”と650B、27”と700Cは、ほぼ同じサイズなので共用できるが、表記はカタログに書いてある事を優先した。

4)オプションで、亀甲は「C」、ジョイント形式が出ていたものは「J」で表記している。

5)サイズ値に幅があるのは、時代によって、また掲載者によって値が変わっているためである。

6)「現」と書いてあるのはH22/01現在、ネットショップで確認できたもので、常時販売が保証されているわけではない

|

|

止め方

|

|

|

|

|

|

|

ガードステーと止め具にて止めるのが普通です。

ガードステーは軽合製(左)やステンレス製(鉄製・中)がありますが、径は軽合製が5mmなのに対してステンレス製は3.5mm、4.0mm(右)、4.5mmなどの各種サイズがあるようで、止め具にもサイズの対応が求められます。

|

|

|

|

|

|

|

大まかに分けると穴に差込んで周囲から止める方法と、穴の内側から止める2方式があります。

車体側から押さえるのがオーソドックスですが(左)、反対側からナットやネジで締める物(中)もあります。ネジで締めるのは便利そうですが(右)、走行中に緩むのが難点です。

|

|

|

|

|

|

|

穴の内側から押さえる方法で、アーレンキネジやナットなどで押さえます。通常は外側からですが(左)、車体側からの物もあったようです(中)。これとは他にバンドに挟み込んで締める方式もあり、輪行にはこの方式が便利でした。

|

|

|

|

|

|

|

フロントフォークとはステーで止めますが(左)、リヤは吊り具で止めるのが一般的でした(中)。輪行時に外すジョイント部は吊り具の部分から分かれるものがほとんどでした(右)

|

|

|

|

|

|

|

貫通ボルトに引っ掛けて隠し止めにすることもあります(左)。リヤも隠し止め風の吊り小物が出ていました(中)。センタプル直付けで貫通ボルトが不要なスポルティフなどは、穴を塞いだあと内部にネジを吊り込む場合もありました(右)。

2022年、本所もついに独自ホームページを立ち上げたようです。現行製品を見れますのでご覧ください。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|