旧車レストア |

|||||||||||||||||

消耗部品編 |

|||||||||||||||||

|

自転車も道具ですので、使用すれば消耗品の交換が必要になります。タイヤやチェーンは現在でも調達は可能ですが、中には廃版になって調達不可能な消耗品もあります。レストア時に欠かせない消耗品の現状について見てみましょう。

|

|||||||||||||||||

タイヤ |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

昭和の時代は一部のロードを除いて全てW/Oタイプのタイヤでした。サイズは色々ありますが、適応するサイズはリムのバルブ口の横にある記載から選択します。タイヤサイドにも記載がありますが、表記が3種類ありますので確認ください。一般車用のタイヤも使用できますが、ランドナー用はパナソニックなどから細々と供給されている程度で何時販売終了するかはわからず、さりとてゴム製なので長期保存も出来ないので、予断を許さない部品ではあります。また、現在MTBなどに使用の多いH.Eタイヤは構造が違うので、W/Oリムには使用出来ません。 |

|||||||||||||||||

チェーン |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

タイヤと並ぶ2大消耗品ですが、タイヤほど交換頻度は高くなく、長期保存も利きますのでお気に入りのチェーンが有れば買い貯めています(笑)。チェーンには固定ギヤ用の幅の広いサイズ(1/2×1/8)と、外装変速用の幅の狭いサイズ(1/2×3/8)の2種類が有り、外装変速のスポーツ車は全て狭いサイズ(3/8)です。その中でも変速数の増加に伴ってナロー(8速まで)、スパーナロー(9速)、スーパーナロー10(10速)と増えていって互換性がなくなりますが、8速までは互換性が有りますので、6/7/8s、7/8s、8sなどの表示のあるチェーンが使用できます。ナローがあればノーマルは無いのかとなりますが、ノーマルチェーンも存在しますし昭和の時代の6速までの頃はノーマルチェーンのみでした。ただし、現在販売されているノーマルチェーンは一般車用くらいしかなくて、内幅が同じで外幅が狭くなっただけのナローチェーンで代用できますので、レストアには種類も豊富なナローチェーンが使用されています。ナローチェーンの詳細は「チェーン」参照

|

|||||||||||||||||

トークリップ・トーストラップ |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

最近はクリートペダル全盛なのでトークリップなんて滅多に見かけませんが、昭和の時代はほぼ全員がつけていました。昔は皮ストラップに鉄クリップでしたが、最近ではビニールストラップにプラスッティッククリップ主流のようです。皮ストラップは締まりも雰囲気も良かったのですが、最近はほとんど見かけなくなって寂しくなってしまいました。機能を考えればクリートペダルでしょうが、昭和の時代のレストア車には、トークリップに皮ストラップですね。

|

|||||||||||||||||

アウターケーブル |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

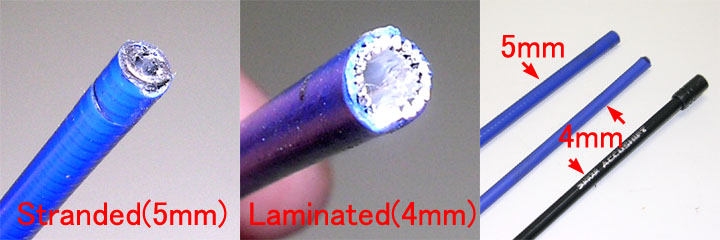

現在ではブレ−キアウターはコイル状に巻いた5mm径(Stranded Wound)、シフターアウターはワイヤーを平行に並べた4mm径(Laminated)に分かれていますが、昭和の時代はIndex変速なんて無かったので、全てコイル状の5mm径(今のブレーキ用アウター)でまかなってました。国産でシフターアウター使い始めたのはSUNTOURのACCUSHIFTが最初だったと思います。当時はサンツアーから供給される黒のアウターしかなくて、色気も無いのでブレーキアウターで代用していましたが問題なかったです。まあ、今と違ってシフトがダウンチューブにあって、アウターはチェーンステーの端からRDまでしか無かったので、影響少なかったのでしょうね。現在のシビアな変速システム採用するなら難しいですが、昭和の時代のフリクションシフト(変速位置が決まっていない無段階のシフター)なら5mm径のブレーキアウターを使用しても問題ありません。

|

|||||||||||||||||

インナーケーブル |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

インナーケーブルはアウターケーブルほど単純ではありません。現在ではコンポに合ったケーブルを選択するのですが、昭和の時代もメーカーによって少しずつ形が変わっていました。ただし、当時の国産ブレーキは吉貝がほぼ標準で、シフターはSUNTOURとシマノは同じ物を使用していましたので問題ありませんでした。しかし、外国製となると写真のように色々な形があり、シフターに至っては国産より太鼓が少し小さいため国産ワイヤーがはまらず、ワイヤーの太鼓を多少削ったなんて話も聞いたことあります。国産の場合は現行シマノのワイヤーが使用可能です。

|

|||||||||||||||||

バーテープ |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

昔はコットンの物しかありませんでしたが、最近ではコルクやビニールなど材質も、色も豊富になりました。一時期はコットンバーテープの供給が悪い時期もありましたが、最近では復活しているようでVIVAなどから各色出ています。やっぱり古いランドナーにはコットンバーテープですね。

|

|||||||||||||||||

ブレーキシュー |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

ブレーキシューもゴム製品で経年変化には勝てませんので、現行のシューに交換します。旧車のブレーキはカンティ、サイドプル、センタープルの3種類があり、ブレーキシューには柄が棒状の物とネジ切りのものが有りました。

|

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

棒状の物はカンティに、ネジ切りのものはサイドプルに付いていましたが、センタプルは両方のタイプがあります。径は棒状が7mm前後、ネジ切りが5.5〜6.0mm程度ですが取り付け部に余裕があるので、現行シュー使用での多少の差異は問題無さそうです。

|

|||||||||||||||||

ブレーキレバーブーツ |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

今までの消耗品は現在でも供給されていましたが、このレバーブーツが難関です。フーデットレバーと呼ばれるブレーキレバーは当時からロードやランドナーに広く使用されていますが、時代とともにモデルチェンジを繰り返したため消耗品であるレバーブーツの互換性が無くなって、レストア時の難関となっています。当時は吉貝のDC-160シリーズが標準でしたが(リンク参照)、マファックやカンパなどの外国製も結構使われていて、レバーブーツも専用の物が使われていました。現在でも吉貝からDC-204として販売されていますが#160シリーズには入りません。最近DC-144用ブーツが再販されていますが、DC-162に使用するには切断するなど無理があります。ゴム製なので当時の製品で保存状態の良い物は皆無に近く、オークションでも高値を呼んでいるようです。DC-204用を無理矢理入れたり、DC-144用を油につけて延ばして入れたりと、皆さん色々チャレンジされているようですが決定打とはならないようです。ただ、上だしのフーデットレバーDC-204QCがまだ販売されていますので、これを機会にレバーごと替えても良いかもしれません。まあ、ブーツ無しでも性能は変わりませんが、見た目が残念になりそうです。 |

|||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||