サイドプルブレーキ |

|||||||||||||||||||||||||||

|

実用車から高級車まで幅広く採用されているサイドプルブレーキですが、それだけに値段も性能も千差万別です。ここでは旧車のレストアで時々問題になるブレーキの止め方を見てみます。 |

||||||||||||||||||||||||||

ナット止めと沈頭止め |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

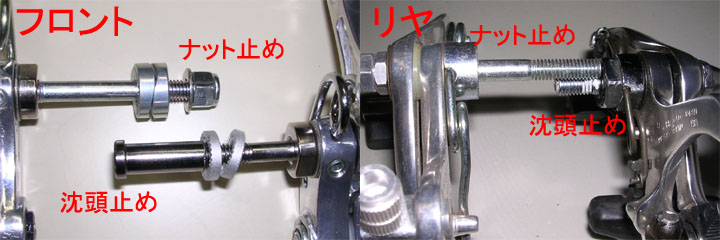

昭和の時代のサイドプルブレーキは、貫通したシャフトをナットで止めるナット止めと言われるもので、デュラエースでさえナット止めでした。その後高級品を中心に、ナットを特殊な形にして埋め込む沈頭止めが出てきて、最近の上級グレードはすべて沈頭止めになってしまいました。リヤブレーキではシャフトの長さが明らかに違うのがわかります。

|

|||||||||||||||||||||||||||

ナット止め |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

ブレーキ本体から出ているボルトがクラウンやブリッジを貫通してナットで止める方式で、現在でも実用車では主流です。そのままではクラウンやブリッジに接触する面積が少なくなりますので、アールのついたスペーサー(赤矢印)を間にはさんでいます(アールはフロントよりリヤのほうがきつい)。ネジはM6で、沈頭止めと共通です。

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

フロントフォークの貫通内径は6.0mmでブレーキシャフトと同径です。幅はかなりの個体差があり、GRC-26(26.0mm),GC-27(30.0mm),DT-6110(31.5mm),DC-545(34.8mm)とまちまちです。リヤブリッジの内径はフロントと同じ6.0mmですが、外径は12.7mm〜13.2mmと多少の幅がありました。

|

|||||||||||||||||||||||||||

沈頭止め |

|||||||||||||||||||||||||||

|

平成になる頃から出始めて、最近の上位グレードはすべてこの方式です。ナット止めと同じようにクラウンやブリッジを貫くのですが、ネジは内部に入り込んで見た目がすっきりとしています。ただし、クラウンやブリッジの方にも対応した物が必要になりますし、泥除けのステー取り付けが複雑になります。

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

フロントはネジのツバに対応した段差がついており、完全に埋め込まれます。本体側も平たく加工してあって、アールの付いたスペーサーは必要ありません。

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

リヤはステーブリッジの径が細いため、穴をあけただけのナット止めと違って、しっかりした専用の筒が付いています。当然、接触面は平面ですのでスペーサーも必要ありません。ただし、フロントのように段差は付いていませんので、ボルトのツバは外へ出ています。

|

|||||||||||||||||||||||||||

互換性の検討 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

サイドプルブレーキもシングルピボットからダブルピボットになり、性能も格段に向上してきました。止め方もナット止めから沈頭止めへ変わったものの、ブレーキシャフトは6mmの同径で統一されています。

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

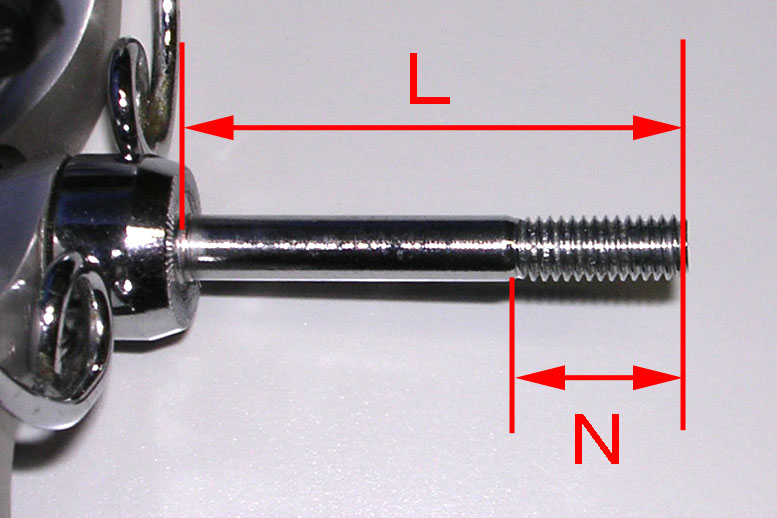

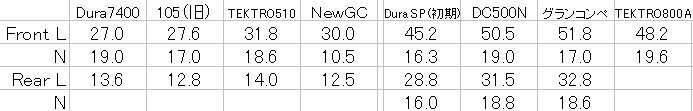

シャフトの長さ(L)とネジ部の長(N)を計測しました。NewGC(Newグランコンペ)までの4種が沈頭止めで、リヤは全部ねじ切りされています。TEKTRO800Aはフロントのみの購入なのでリヤは不明です。結果は下記で、ナット止めの長さはフロントが45〜50mm、リヤが30mm前後。沈頭止めはフロントが27〜32mm、リヤが12.5〜14mmでした。よって沈頭止めのフロントはナット止めのリヤに流用できそうです。 |

||||||||||||||||||||||||||

| 沈頭止め ナット止め | |||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

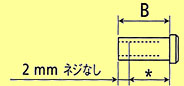

沈頭止めのネジ長(B)は10.5mm、12.5mm、18.0mm*、27.0mm*、32.0mm*の5種類が出ており、フロントは18.0mm、リヤは10.5mmが標準のようです。上記にあるように、フロントの長さ(フォーククラウンの厚さ)は車体によってまちまちなので、届かない場合は長いボルトを使用することになります。 |

||||||||||||||||||||||||||

ナット止めのフレームに、沈頭止めのブレーキを付ける |

|||||||||||||||||||||||||||

|

旧車のブレーキはナット止ですが、最近のデュアルピポッドなど高性能ブレーキはほとんどが沈頭止めなので、ナット止めのフレームに沈頭止めのブレーキが付かないか見てみましょう。

|

|||||||||||||||||||||||||||

1)本体を加工する |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

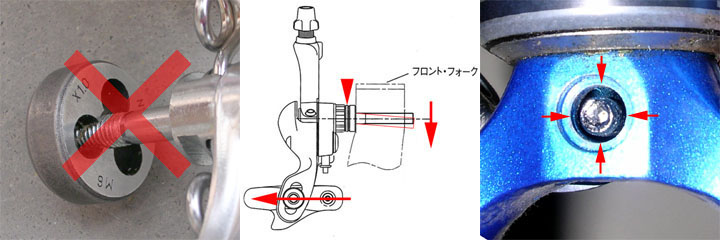

沈頭止めのナット外径は8mmなので、ドリルで削って6mmを8mmへ広げます。左は8mmドリルなのですが、結構大きいですね。真中は削っている最中ですが、2mm広くなるだけでもかなり削っています。つばの部分が多少外へ出る程度で装着できますが(右)、この程度とは言え何かしら強度に不安を感じます。なお、出来るだけ軸と平行に削るのと、スペーサーを忘れずに入れましょう。ドリルの替わりにリーマーでも代用できますが、力と時間が多少かかります。

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

リヤの場合も同じように削れば良いのでしょうが、6mm径を8mmまで広げると左図の赤丸くらいまで広がります。まだ余裕がありそうですが、ブリッジ自体の径が13mm程度なので強度の問題が出てきそうです(左)。ただ、ナット止めとネジ径は同じですので、沈頭止めのフロントをリヤに流用してやれば付きそうです(中)。写真はシマノ105ですが、シャフト長は27.6mmでナット止めリヤより多少短いため、緩み止めまで少し足りません(右)。ワッシャなどを抜いて調整が必要ですね。

|

|||||||||||||||||||||||||||

2)シャフトを交換する |

|||||||||||||||||||||||||||

TEKTRO |

|||||||||||||||||||||||||||

|

TEKTROにはナット止めのYH-800Aと言う製品が出ていますが、シャフト基部は沈頭止めと共通なので、このシャフトを使用して沈頭止めをナット止めに改造できます。小径車のブレーキは最近でもナット止めのことが多いので、このような方法で上級グレードのブレーキをつけているようです。800Aと沈頭止めの510とのシャフトを交換してみました。 |

||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

バネを外し、13mmのナットを外します(左)。次に固定アームの止めネジを緩め(中)、六角 レンチでシャフトを回せば外れます(右)。510も同じようにして外れます。

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

上が510、下が800Aのシャフトで大分長さが違いますが、基部のネジ部は同じ作りです。組立ては上記と逆の方法で、1)シャフトを取り付ける、2)固定アーム(B)のネジを締める、3)固定ナットで固定すると組みあがります。作業は簡単ですが、右アームの調整がやや難しいです。構造としてメインシャフトは右アーム(A)を貫通し、固定アーム(B)にねじ込まれます。これより、右アームはシャフトの頭と固定アームに挟まれるのですが、強く締めすぎると右アームが動かなくなり、弱すぎるとガタが出ます。ちょうど良い所に調整しても、固定アームとナットを締めると硬くなりすぎます。そのため、多少ガタを残しておいてアームとナットを締めるのですが、この加減が微妙で何回も締め直しするはめになります。なので、分解する前の動きを確認して憶えておいてから、ボルトを抜くと良いでしょう。 この方法では綺麗に出来上がりますが、ブレーキが1組無駄になってしまいますので、沈頭止めのリヤをナット止めフロントへ改造し、沈頭止めのフロントはナット止めのリヤとして改造費を節約しましょう。ちなみにYH-800Aは日本向けの製品で、海外では入手し難いそうです。

|

|||||||||||||||||||||||||||

DIA-COMPE |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

ダイアコンペも昭和末期に沈頭止めへと移行したようですが、移行期には上記シマノのように両方のシャフトが販売されていました。ニューグランコンペ(NGC)以降は沈頭止めが標準になりましたが(左)、交換用のナット止めシャフトも出ていました(中)。ブレーキ本体側のシャフトは同じですが、基部の大きさが違っていてスプリングの通る長さが長くなり、DC-500N(DC)のスプリングは入りそうで入りません。

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

ダイヤコンペにも各種有り、同じシリーズでも年代によって作りが違います。左は中級クラスのG500Nですが、使用されているスプリングは3種類あります。基部の下を通過する一番古いタイプと、上を通過する2種類でその中でも上部の平たい部分が違います(中)。基部はスリットと文字の入った上級タイプと普及タイプの2種があります。

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

左は普及型の一般タイプです。中央の平行部分が短くてNGCのシャフトには入りません。真中は上級グレードですが、基部の下を通過しているので互換性はありません。右は後期の上級グレードで、基部を越えても平たい部分が見て取れるくらい長くなっています。結局NGCシャフトにはこのスプリングを使用します。

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

ニューグランコンペになってシャフト基部が多少大きくなりましたが、本体部のネジ径や長さは同じでした。G500Nにニューグランコンペのシャフトを組み込みましたが問題なく入りました。NGC400やNGC500をナット止めに改造するのはこの逆ですので、「JAPAN」文字が入った側にスプリングが付くシャフトを探せば良いと思いますが、検証はしていませんので保証は出来かねます。

|

|||||||||||||||||||||||||||

3)小改造で前後を入れ替えて取付 |

|||||||||||||||||||||||||||

シマノ |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

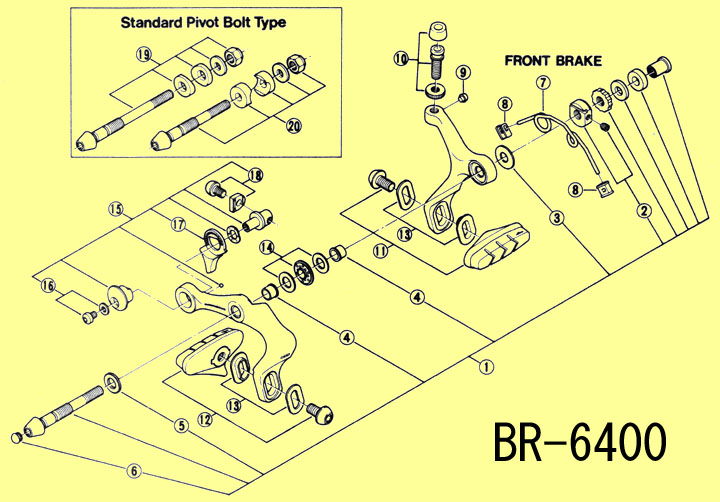

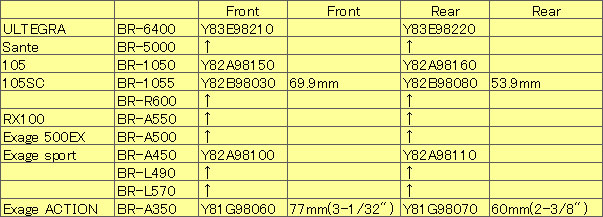

シマノのブレーキはEXシリーズまではナット止めでしたが、AX以降は枕頭止めになったようです。移行時代の産物として、EXシリーズにはオプションとしてSunken Pivot Boltが、AX以降はStandard Pivot Boltがデュラエース以外のシリーズで出ていました。上図は初代ULTEGRAのブレーキ、BR-6400ですが、オプションとしてスタンダードピボットボルトが載っています。

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

上図は移行期に出ていたスタンダードピボットボルトの一覧です。5種類あり、それぞれ少しづつ違っているようですが、現在ではすべて廃盤となり、Net検索でもほとんどHitしなくなりました。

|

|||||||||||||||||||||||||||

シャフトセットと取付ナット |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

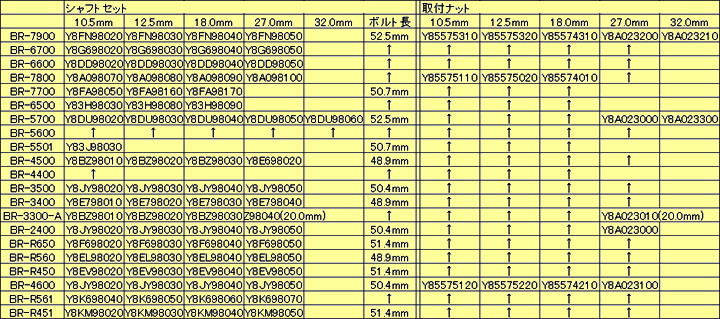

BR-6500以降はスタンダードシャフトが廃止された代わりに長さの違う5種類の取付ナットとそのナットを含んだシャフトセットが発売されています。各ブレーキごとに品番が違うので互換性が少なそうに見えますが、上のBR-6700のシャフトセットのように違う品番でも取付ナットの違いだけとなっています。一方、取付ナットは5種の長さに対して品番は3種類しかないので互換性は高そうです。

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

BR-6700の場合、フロントボルト長は52.5mmでリヤは37.8mm。一方、ナット止めブレーキのリヤに必要な長さは52mm〜57mm程度ですので、うまくいけば枕頭止めのフロントブレーキをリヤのナット止め用として使えます(ボルト径は共通です)。

|

|||||||||||||||||||||||||||

沈頭止めのフレームに、ナット止めのブレーキを付ける |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

あまり需要は無さそうですが、上記と逆のパターンで最新の車体に旧型のブレーキをのせる場合です。交換シャフトがあるのなら、上記と逆で交換すれば良いのですが、無い場合でもネジ径は同じなので前後ともシャフトを切断すれば良さそうです。ただ、長さが大分違うのでネジ山を切りなおす必要がありますが、シャフトの材質はかなり固いもので、ホームセンターで売っているような軟弱なダイスでは歯が立ちません(歯が欠けます)。

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

外径8mm、内径6mmのスペーサーを入れればよいのですが、厚さ1mmのスペーサーを作成するのは難易度高そうです。流用を考えていると、チェンリングのWピンが外径8mm、ねじ切り無い部分の内径6mmでしたので、2mm程度の長さに切り落とせば使えそうです(左)。また、沈頭止めのピンの頭を飛ばしても出来ますが、ぴったり嵌るものの、ねじ込むのが面倒くさそうですね(特にリヤ)。 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||